其实这游戏从宣传阶段我就看得出来很快要完。不说那个 3A , 5A 的愚蠢言论,这游戏有个动态的天气系统,当时那个愚蠢官博发出来,评论有人问这东西很吃显卡吧?然后那蠢官博回答:这个靠 CPU 的喔。

先不说, IT 行业的从业者是否应当具备计算机相关知识;也不说,这个职位是否由正确的人来担任了;更不说,网易的 HR 是不是脑子进了策划。才能出现这么愚蠢的言论,还是在官博上,代表着官方发声。

这种「炫耀」根本都不应该出现,因为这是 UE4 中简单得不能再简单的操作,连我都能对着教程弄出来。

这游戏给我一种什么感觉呢,就是 985211 毕业出来的一群认不清自己在什么地位的人,网易一看,哎哟名校可以啊,收。

结果这帮人平时最多碰个手游,跟着运营端游几个月之后就转到了逆水寒的项目组,搞这些莫名其妙的系统。

(地图炮我都懒得打,我自己就是暨大出来的,大学校出来的学生愚蠢的太多,没了名校光环其实什么都没有。众所周知现在的教育系统已经完全失败了。)

19年9月4日修排版

上面这段某种程度是我对于我钻研这么久游戏找不到工作而这些乱玩游戏都能找到工作的人的一些发泄。

至于骗钱方面就更为好笑,不管是不是这种 MMORPG ,充值的方面必须要游戏系统完善后才从中挖掘充值点,在游戏边设计的时候边插入充值点,这叫愚蠢。

我没怎么关注逆水寒那个官博,因为言论实在太蠢,或许让一个懂行的初中生去运营都不会出现这么多弱智言论,我在 NGA 找了一点,放上来看看。

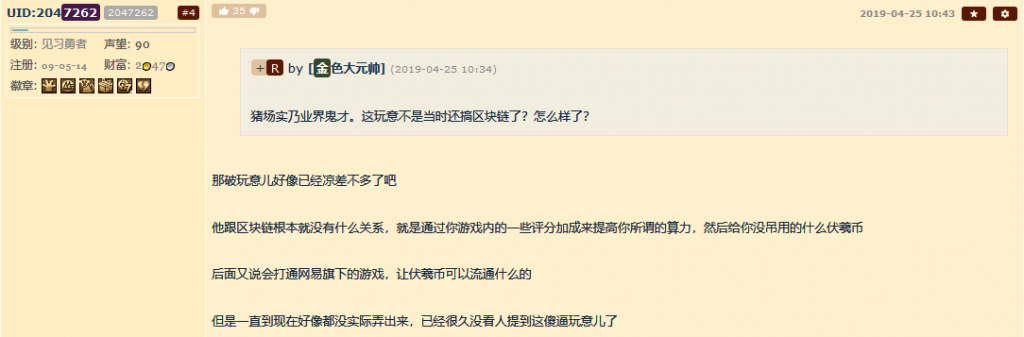

区块链?

这个,……不管是做区块链还是不做区块链的应该都知道这是本世纪最大骗局。

而大学生,就我认识的一个人看来,(这个人在 GameJam 和各类活动把我坑惨了)很喜欢把这些技术挂在嘴边,在 HR 看来或许是个大神,因为他的 Github 上有着许多各方面的项目,但我知道他只是个到处 fork 代码跑一跑截图就关掉的废物。

而这个项目组里的策划,我看也是这么一回事。

低能大学生「区块链现在很火啊,我们在游戏里也加吧,弄一个通用货币可以在网易其它游戏用。」

总监「666666」

货币之所以是货币,一是这种物品受一个较为权威的官方组织认定,在我国古代,使用黄金或白银这些普通人无法锻造,也不能轻易获得的物品,大面额的「纸币」也由当时的钱庄保证,因此在当时这些东西能作为通货。而现代的钞票则由各国家或地区的官方认证银行发行。

都有一个共通点,就是「受认证」。

而区块链只是一个去中心化的数据库,当中涉及的虚拟货币及其交易并不受任何人或机构认证,只是因为这些货币本身是理论上唯一的,因此有人认为这东西可以当做通货。但其实这个货币只存在于「当人们承认这东西」的时候,就像一坨纸巾,可能包着什么大明星的鼻涕,在粉丝中能卖出天价。在普通人眼中,什么都不是。

这仍然是经济学的基本原理。

**

这些策划自以为碰了几个手游就摸懂了经济。**

这个……我有个疑问,和我一样的同龄人,也就是现在是 23~24 上下的,明明小学时期大家都在用 QQ ,初中时期也是 QQ 主流,到了高中时期突然就开始微信了?

这是一个乱跟着时代发展的例子,即使比我大几岁,或许 27、28 的年纪,但也应该这个马头 emoji 是在什么场合出现,代表的是什么意思。

谐音:马->妈,多用于粗口场合。

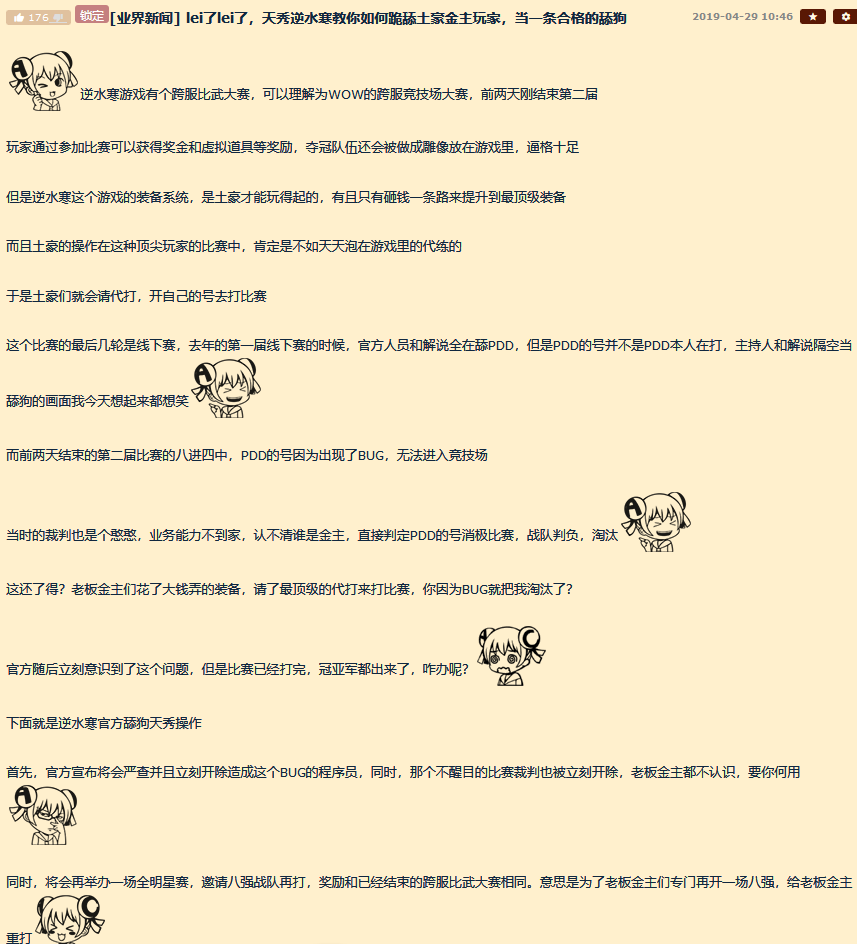

至于这类比赛,在一个人民币能够换成战斗力的世界,定位已经变成了让土豪玩家爽,至于公平不公平,都是笑话。更何况世界本不应该拥有战斗力这个东西,我也不知道各类网游为什么要引入战斗力,如果只是为了讨好金主,未必太愚蠢。

我突然又很想提一下标题,思想年龄不够的人是没法驾驭世界的,这不是什么莫名其妙带异能的角色寻亲的垃圾独立游戏,而是世界,世界意味着有玩家会在这里「居住」,会把这个世界当成家。

网游所能吸引的玩家不仅是那些游戏荒的「社交玩家」和只是来炫耀财力的「土豪玩家」,更有着大量在现实社会里过得不顺心而希望自己「住在」游戏世界的人,而这些人才是网游应该拉拢的人,因为他们才是最不希望这个世界垮掉的人。这只是很浅显的玩家心理学,但这项目组的策划明显不懂这点。

没了平民,贵族连个屁都不是。

现在端游其实并不少,太多的反而是土豪和社交玩家,这类玩家实际上看似不停在更换游戏,其实也只不过是围绕着一款游戏的。很简单地拿 WOW 来举例,每个版本开荒开得最狠的,也是 AFK 得最快的。而那些最咸鱼的,往往是走完了整个版本的。

古代的皇帝是愿意得民心还是得贵族心?

游戏是艺术品而不是商品,而艺术品在擅长思考的人类当中起到什么作用,不用我再解释了吧?

拉拢什么人,什么人才能构成世界,对玩家来说哪边才是真实,仍然是简单的玩家心理学。

再说回那个四货币经济系统,经济系统并不是简单地对玩家来说包含「产出-消费」这个行为就能完成的事。

无论是游戏玩家,或是现实的人们,不管在收入是否大于支出的情况下,都倾向于将自己的资产保存起来,这是生物的本能。因此在游戏中货币的设计就变得容易影响大局,不少网游的货币要么多得没地方花,根本不流通,要么穷得一周肝七天都不够花,更不用说流通。 而这游戏能交易的货币最大的用途只是和玩家交易,有产出而几乎不回收,这是无尽的通货膨胀。

不流通的市场经济终将走向坏死,这是简单的经济学原理。

货币产出了就要回收,而回收不能光靠游戏系统。有些游戏大量产出货币,却只在极少数系统上对装备进行操作时才回收货币。货币根本没有购买力,又叫什么货币呢。

连货币都要区分成玩家间能流通的和不能流通的两种,商城货币又拆成两种,必然的后果就是要想玩得「好」,必须一直肝。

但不好意思哈,你肝一星期的收益还不如别人充钱后肝一小时。

玩家可以有多种玩法,但必须是玩家主动选择的,策划教玩家玩游戏是什么低能操作?

9102 了,国内的游戏仍然处于割一波就跑的低级状态,当中的锅很大程度要丢给各大公司的董事会,当第一个割一波的游戏出现就注定了这种情况的必然出现,竭泽而渔这个词大家都知道是什么意思,但每个人都认为没那么快竭泽。

而各名校的策划在这种情况下,只要坚持不住本心就会开始被同化,虽以此为自豪但不知道为什么自己经手的游戏都有不错的流水但就总是猝死,并将此赖到国内游戏环境身上。

恶性循环的受害者是玩家,和整个国家的游戏环境。

而钱却最终流向了董事会。

这篇文章提到了简单的经济学和简单的玩家心理学。但那些名校策划却 一 点 都 不 懂 。